Cambio – ¿Qué hace falta para que el comandante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que entregó al Gobierno del presidente Petro 14 toneladas de armamento para su destrucción, firme ahora sí la paz definitiva? Reportaje de CAMBIO.

Desde el aire, el río Putumayo se ve como una línea gruesa, marrón y ondulante que serpentea entre un tapete de verdes: claros, oscuros y azulados como el mar. Al atardecer, cuando el sol comienza a despedirse, el cielo se tiñe de tonos dorados, naranjas, violetas y rojos.

–¿A usted no le parece que esto es el paraíso? –replica Walter Mendoza, comandante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), cuando se le pregunta qué camino va a tomar ahora que está a punto de firmar una nueva paz.

–Pues quedarme aquí. ¿Dónde podría encontrar un lugar mejor para vivir?

José Vicente Lesmes, su nombre real, tiene 64 años y un papel protagónico en la historia del conflicto social y armado de Colombia: creó las temidas columnas móviles de las Farc, participó en el diseño del Comando Central de esa guerrilla, fue miembro suplente del Estado Mayor Central, pedagogo de los Acuerdos de Paz de 2016 y, paradójicamente, uno de los firmantes que, en 2019, junto a Iván Márquez, anunciaron por sorpresa que se rearmaban y regresaban a la clandestinidad.

Tras la presunta muerte de Márquez –a quien considera su amigo del alma y el más auténtico de los revolucionarios–, asumió por un tiempo el mando de las disidencias de la Segunda Marquetalia.

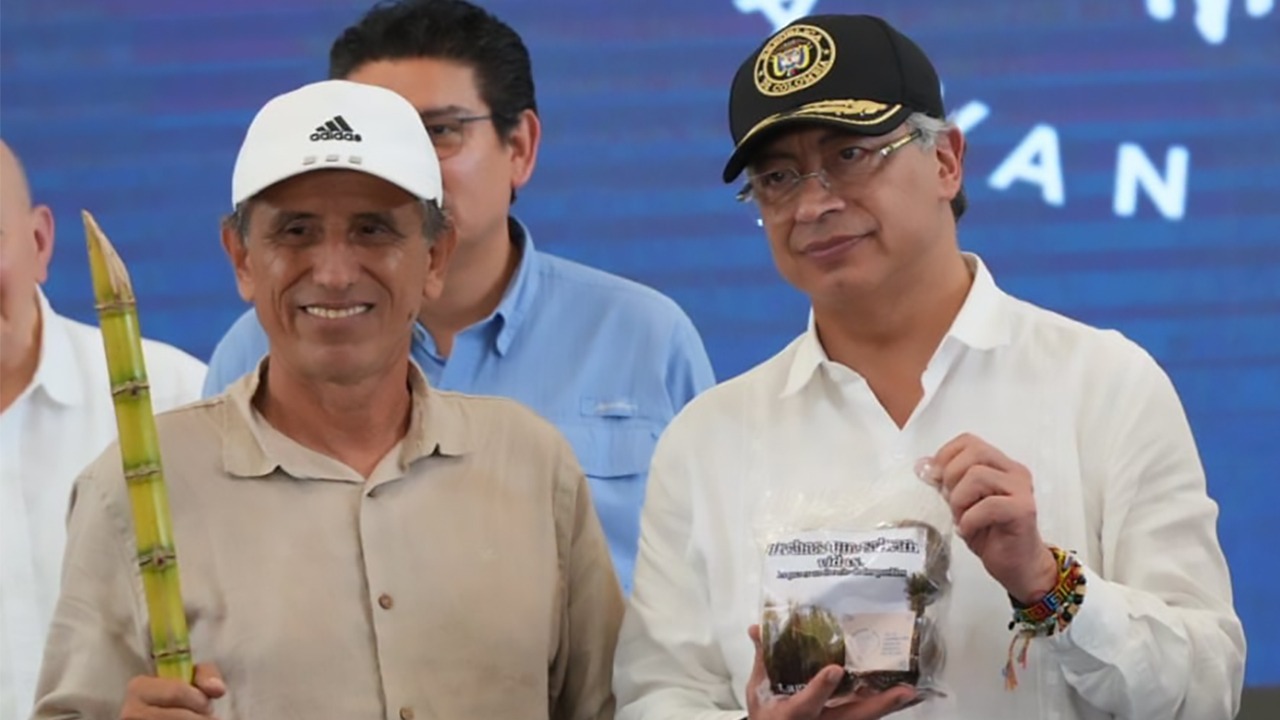

Y ahora, este miércoles en Puerto Asís, estrechó la mano –como jefe de la CNEB, unión de los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que operan en Nariño y Putumayo– con el presidente de la república, Gustavo Petro, en un nuevo acto de reconciliación.

–¿Usted no se cansa de pelear?

–Pero, ¿qué más puedo hacer si firmamos y firmamos y no nos cumplen?

Volver a la guerra

Relata que la última traición la sintió venir cuando ya estaba establecido en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Elvira, en Cauca. Allí había llegado convencido de que no volvería a empuñar un arma. Pero, según él, cuando vio lo que llama el “entrampamiento” a Jesús Santrich y que, insiste, en la lista seguía Márquez, decidió volver al monte “porque el establecimiento de este país no entiende por las buenas”.

–¿Y cree que ahora sí va a entender?

,Bueno, por lo menos el presidente Petro conoce el porqué de la causa de la violencia.

Una violencia que en esta región ha ido de la mano con el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y la llegada de organizaciones armadas que buscan su control. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en su Informe Mundial sobre las Drogas 2025, sitúa a Colombia como el mayor productor de hoja de coca del mundo, con una extensión de cultivo de 253.000 hectáreas.

De esas, casi la mitad están en la zona donde Walter Mendoza impone su autoridad. Nariño tiene la mayor superficie de cultivos ilícitos del país (64.990 hectáreas), seguido del Putumayo con 50.343. En cinco años, este último departamento los ha duplicado.

Esta expansión se explica por la navegabilidad de las aguas mansas del río Putumayo: nace en el macizo de Nariño, se adentra en la selva, desemboca en Brasil y sirve de frontera natural con Ecuador y Perú. La coca y la plata pasan de lado a lado rutinariamente. Las dificultades surgen cuando el oponente desembarca con nuevas condiciones. Eso explica tanto la barbarie de las últimas décadas como los repetidos procesos de paz.

“Todos aquí hemos sido víctimas de la violencia”, dice el gobernador del Putumayo, Jhon Molina (Mocoa, 48 años), quien de niño vio morir torturada a su madre, una educadora de ideas de izquierda. “No lo cuento para victimizarme, sino porque esta tragedia nos toca a todos”. Es difícil hallar entre los 393.988 habitantes del departamento a alguien que no haya sido afectado por la violencia. De hecho, muchos llegaron aquí huyendo de ella en otras regiones.

A pesar de ello, el mandatario seccional dice que hay que persistir. Molina cuenta que ha sido testigo de los procesos de paz con los paramilitares, del Acuerdo con las Farc y ahora de este con la CNEB.

¿Y dónde está la gente?

¿Qué ha fallado para no consolidar una paz estable y duradera? “Creo –dice Sandra Lagos, presidenta de las juntas de acción comunal de Puerto Asís– que los acuerdos los firman entre armados, al margen de la comunidad. Por eso, en esta ocasión exigimos una garantía de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones”.

El horizonte del proceso, sin embargo, se ve cubierto de nubarrones. Hay obstáculos externos e internos. En estos momentos, el presidente Donald Trump –obsesionado con la guerra contra las drogas– ha ordenado ataques a mar abierto contra al menos media docena de embarcaciones que zarpaban de Venezuela, causando alrededor de 30 muertos.

Es el mismo mandatario que acaba de descertificar al presidente Petro, según la administración estadounidense, por los “deficientes esfuerzos del Gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico”.

¿Cómo avanzar hacia la paz bajo la presión de la Casa Blanca, cuando se dice que el actor armado que está en la mesa se financia con el narcotráfico? “Si el proceso avanza, no hay extradición”, le prometió el presidente Petro a Walter Mendoza durante la ceremonia de este miércoles en Puerto Asís.

El encuentro, realizado tras largos meses de negociaciones en desarrollo de la política de Paz Total, estuvo a punto de naufragar tras la captura de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, líder de los Comandos de Frontera, justo después del tercer ciclo de conversaciones en un hotel de Bogotá, y a quien se le pide en extradición por narcotráfico.

Sin marco jurídico

A ello se suma la ausencia de un marco jurídico que permita llevar a buen puerto este proceso. Hoy no existe una ruta legal precisa para la CNEB, ya que, al ser considerada una “disidencia” que unilateralmente abandonó el acuerdo de 2016, su estatus es incierto. No obstante, el Gobierno busca establecerlo a través de la Ley de Paz Total, actualmente en discusión en el Congreso. Pero como los parlamentarios tienen la mirada puesta en las elecciones, su aprobación se ve difícil.

“Lo importante es que nosotros estamos dando muestras de querer parar la guerra, y por eso hemos entregado para su destrucción las 14 toneladas de armamento”, dice Walter Mendoza.

Este proceso tuvo su clímax el martes pasado en la vereda Pinilla Negra, del municipio de Puerto Leguízamo, a unos 270 kilómetros de Puerto Asís, por el serpenteante río Putumayo. La acción contó con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) y de la Procuraduría General de la Nación.

El capitán Jonathan Chaparro, comandante del Grupo Marte del Ejército Nacional, informó al presidente Petro que, siguiendo sus órdenes, se procedió a destruir las primeras 3,8 toneladas del armamento entregado por la CNEB.

“Son tres toneladas de anfo (nitrato de amonio con combustible), con las cuales se podrían fabricar cerca de 12.000 minas antipersona; diez granadas improvisadas de 120 milímetros con un radio mortal de 30 metros; la destrucción de 190 granadas de 60 milímetros con un radio de 15 metros y cerca de 15.000 cartuchos de munición de calibres 5,56 y 7,62 milímetros”, enumeró el oficial.

El presidente Petro afirmó que prefiere la destrucción a la simple entrega de armas, porque considera que es una manera segura de salvar vidas y evitar que vuelvan a usarse. Este es el segundo evento de este tipo en el marco de su apuesta de Paz Total, que ahora tiene un enfoque territorial. El primero se realizó en abril, cuando se destruyó una tonelada de material de guerra de los Comuneros del Sur, disidencia del ELN que también mantiene diálogos con el Ejecutivo.

Una explosión, muchos aplausos

En la Institución Educativa Santa Teresa, donde se llevó a cabo el acto, hubo aplausos al ver el video de la explosión. La Fundación Ideas para la Paz (FIP), sin embargo, advierte que existen interrogantes sobre la naturaleza del material destruido. “En otros procesos de negociación, las entregas suelen incluir armamento obsoleto o limitado, sin afectar sustancialmente el poder operativo de las estructuras”, señala.

“La entrega y destrucción de este material puede representar un paso táctico más que estructural, útil para reactivar el diálogo o mejorar la imagen pública, pero insuficiente para alterar las condiciones de seguridad en los territorios donde mantienen influencia”, añade la FIP.

Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz, sostiene, por el contrario, que los avances son notables. “Para que se haga una idea –explica–, en el atentado ocurrido en agosto pasado en la Escuela Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, se utilizaron 200 kilos de anfo que causaron la muerte de seis personas y dejaron un centenar de víctimas. Aquí estamos hablando de 14 toneladas: eso equivale aproximadamente a 600 veces el material utilizado en ese atentado. Estos son hechos que salvan vidas”.

Según Novoa, los pasos que se están dando son sólidos y todos avanzan hacia la consolidación de la paz en esta región. “Estamos a punto de definir las reglas que regirán las zonas de ubicación o capacitación temporal”, dice. Estas reglas garantizarán el ingreso de las unidades de la CNEB –inicialmente 60 miembros en Nariño y 60 en Putumayo– sin armas ni uniformes, previa verificación por parte de las autoridades, especialmente la Agencia para la Reincorporación Nacional.

Tras el evento de este miércoles, se empezó de inmediato a trabajar en los protocolos sobre seguridad, comunicaciones y reglas, que darán certeza a la opinión pública de que estas personas ingresan con la intención de “hacer tránsito hacia el Estado social de derecho”.

Zonas temporales

Novoa reitera que no se trata de estructuras armadas que se quedan en un territorio, sino de zonas temporales, con una duración definida, donde debe haber intervención inmediata del Estado para facilitar el proceso de transición.

Si este primer paso sale bien, el número de personas en estas zonas podría aumentar de aquí a marzo. De manera informal, se ha hablado de que, hacia marzo del próximo año, alrededor del 50 por ciento de los integrantes de ambas estructuras en Nariño y Putumayo podrían estar ubicados allí. Algunos estudios cifran en 2.000 los integrantes de la CNEB.

Novoa subraya que este proceso implica pensar en alimentación, convivencia, control estatal y capacitación, para que el tránsito a la vida civil se traduzca en transformaciones territoriales reales. “El centro de atención debe ser la recuperación de derechos para las comunidades: abrir caminos, permitir la presencia del Estado y reducir los índices de violaciones de derechos humanos y de extorsión”

Esa es la meta para un futuro cercano. Pero, ¿qué beneficios ha traído hasta ahora el proceso? Desde hace dos o tres años no hay masacres ni desplazamientos forzados masivos, como los registrados entre 2017 y 2021, dice él.

Pero, claro, la presencia de actores armados irregulares sigue afectando la vida comunitaria. “En la medida en que desescalemos esa presencia, podremos recuperar el Estado social de derecho y las garantías ciudadanas”.

–¿Hay tiempo, de aquí al 7 de agosto de 2026, para firmar un acuerdo de paz y lograr la entrega definitiva de armas?

–Prefiero hablar de una dejación o tránsito de las armas. Si hay voluntad política, el tiempo es suficiente. Pero esto no depende solo del Gobierno –responde Novoa.

La coca lo mueve todo

El problema es qué hacer con la coca que, además de nutrir las finanzas de los grupos ilegales y dinamizar la economía local, arrasa las exuberantes selvas del Putumayo. El presidente Petro le habló a Walter Mendoza de los riesgos para la región en particular y para el planeta en general: la deforestación de la selva. Le dijo que a nadie le servía convertir en potreros estos paisajes. “La selva amazónica puede ser el corazón del mundo, si la llenamos de vida, si la conectamos con el saber y la esperanza”.

–¿Por qué ustedes siguen traqueteando? –le preguntó CAMBIO a Walter Mendoza.

–Nosotros no traqueteamos coca. Traqueteamos panela.

Explica que, como saben que van a hacer una transición a la vida civil, ya empezaron a producir panela. “Destruimos las armas y hacemos panela. Vamos bien”.

Los críticos de este proceso dicen que son 14 toneladas de armamento que a él le estorban y que, en caso de que esto se rompa, podría salir corriendo. “¿De dónde sacan tanta mentira?”, pregunta él.

Cuenta que en este momento están construyendo carreteras, caminos, escuelas, colegios e iglesias en varios puntos de sus zonas de influencia. Pero dice que, para seguir adelante, el Estado debe poner de su parte, enviando su institucionalidad para que todo funcione.

“Hay que proteger las cosas buenas y seguir avanzando. Cuando se firmó el Acuerdo de Paz de 2016 –relata–, se consignaron varios kilómetros de vías que el Estado no quiso recibir. Antes, cuando se rompieron los diálogos del Caguán y Uribe llegó al poder, ordenó destruir las carreteras que las Farc habían hecho. A las élites no les sirve lo que hacemos aquí para beneficio de la comunidad, ni en la guerra ni en la paz”, dice.

Para el resto del país, ahora no se valora en toda su dimensión la destrucción del armamento. Desde Bogotá, la situación se ve distinta, dice Yina Lucitante, gobernadora indígena del resguardo Yarinal, en el municipio de San Miguel: “Puede que allá, el haber visto la explosión de este material no les diga mucho, pero aquí significa que habrá menos minas antipersona y que podremos caminar más tranquilos”. ¿Quienes no caminan en los sitios de confrontación armada sabrán el miedo de pensar que al dar un paso puede ser el último de la vida?

¿Qué falta para hacer la paz y acabar la guerra? Walter Mendoza vuelve entonces a hablar de la historia de Manuel Marulanda Vélez, quien en 1964 fundó las Farc porque tiempo atrás había pedido una reforma agraria, y el Estado respondió con toda la fuerza posible: lo bombardeó, matándole sus cerdos y sus gallinas. En medio de las cenizas, decidió echarse al monte y fundó un ejército que aunque firmó la paz, hoy tiene a varios de sus nietos peleando.

Para Mendoza, todo pasa por la posesión de la tierra. “Hagan la reforma agraria y se acaba la guerra”, concluye.